异戊二烯是主要由陆地植被向大气释放的强活性有机气体,其全球排放量与甲烷相当,其对全球大气氧化性、臭氧及二次有机气溶胶形成有重要贡献,从而对空气质量和气候产生直接/间接效应。全球变暖导致极端热浪事件频率与强度增加,而异戊二烯排放对温度极其敏感,近期已有研究表明热浪能够使温带和寒带植被异戊二烯排放显著增加,且其增量显著高于排放模型估算结果。热带/亚热带地区是全球异戊二烯排放的热点地区,同时也是受热浪影响最严重的地区;然而,这些地区植物异戊二烯排放受热浪影响是否与温带和寒带植物相同,目前尚不清楚。

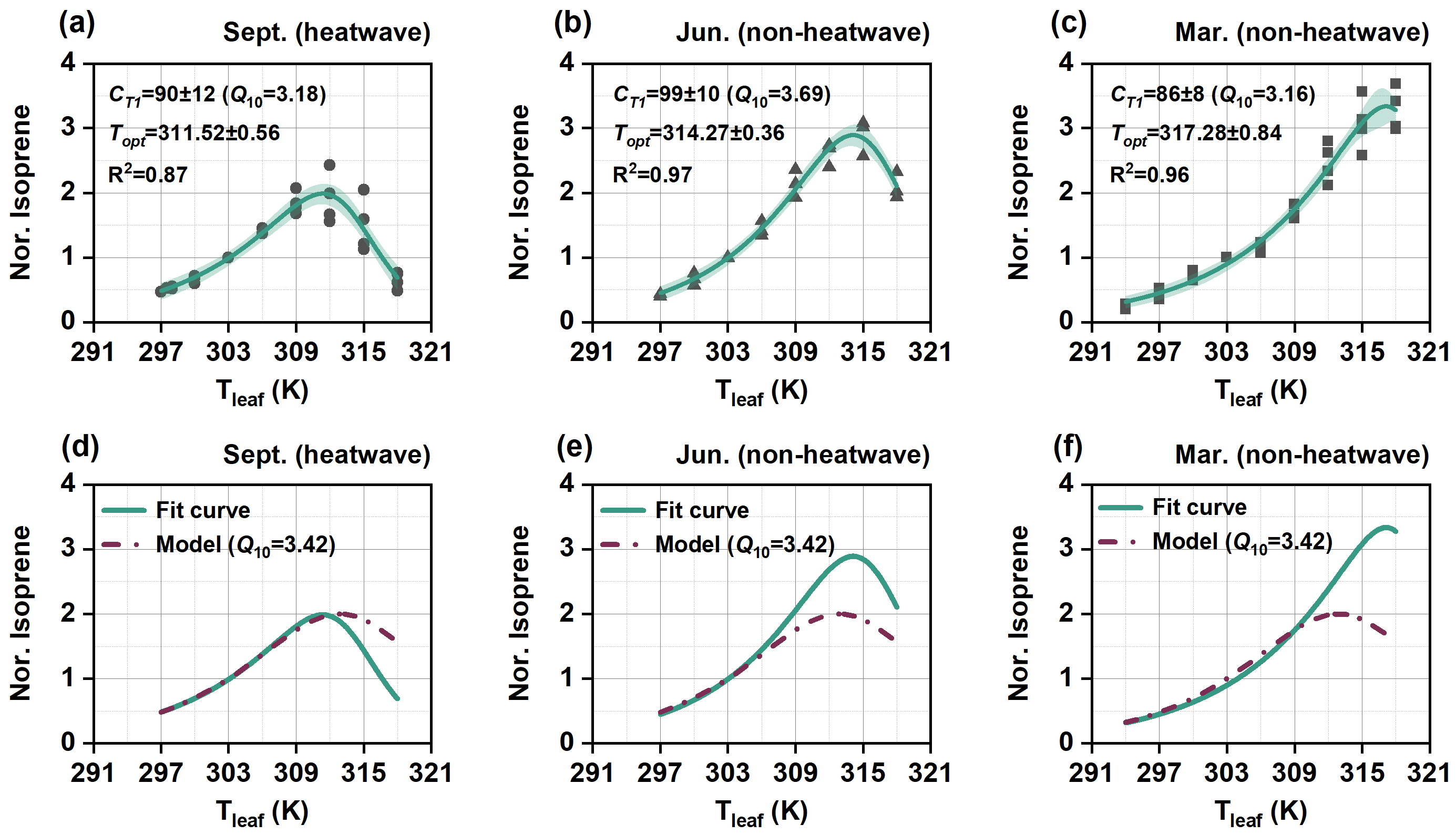

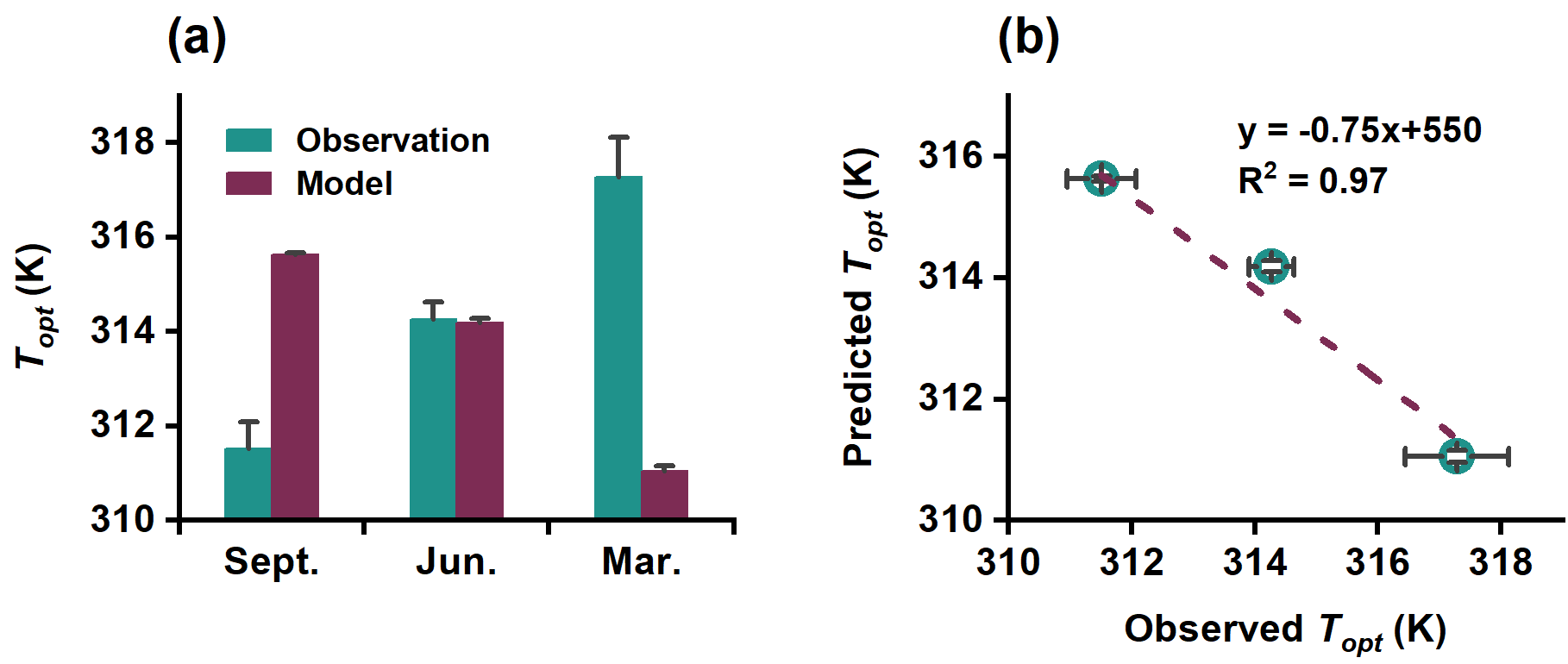

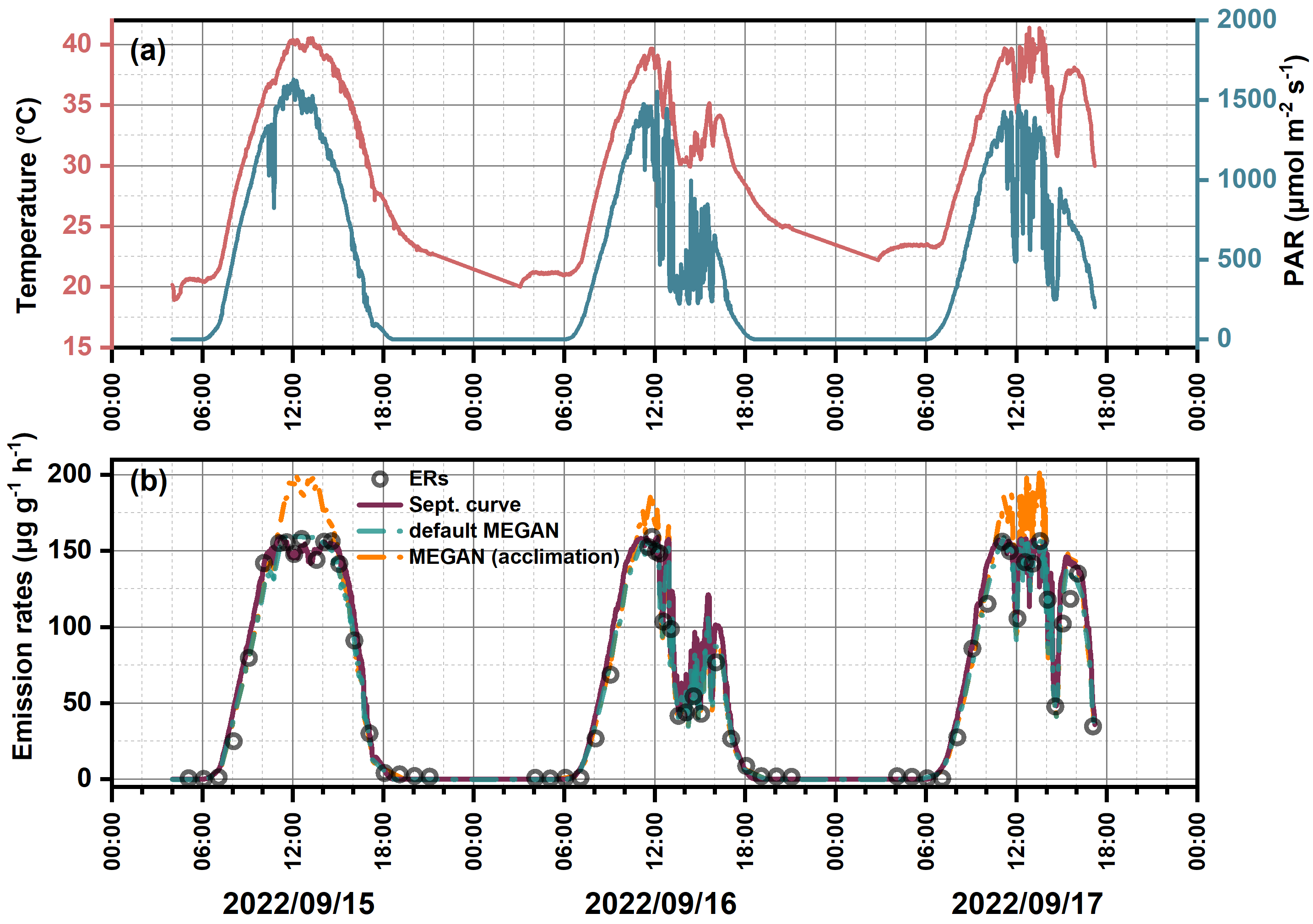

针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究组曾建强博士后,分别于珠江三角洲湿季热浪期和干、湿季非热浪期,对亚热带典型优势树种尾叶桉(Eucalyptus urophylla)开展了原位测量,通过温度梯度控制实验,探究了热浪对异戊二烯温度响应关系的影响。实验结果表明,极端热浪能够显著抑制亚热带桉树的关键生理过程(如净光合速率、电子传递速率),进而导致异戊二烯排放的最适温度(Topt)在热浪期显著降低(图1)。当前排放模型的温度适应机制(基于温带植物)假定Topt会随生长温度(过去十天的平均温度)升高而线性增加。然而,本研究发现亚热带桉树异戊二烯的Topt随生长温度升高而降低,与模型预测结果相反(图2),且模型预测的Topt在热浪时期存在明显高估,导致模型高估热浪期间高温时刻(正午)的异戊二烯排放(图3)。研究还发现,如果模型不考虑Topt的温度适应机制而是使用默认值(313 K),热浪时期和非热浪时期模型预测结果和实测相比,均有较好的一致性(图1和3)。

以上研究结果表明,与热浪促进温带-寒带植物异戊二烯排放不同,热带-亚热带极端热浪可能抑制异戊二烯排放。对于极端热浪期间的异戊二烯排放模拟,模型可能不需要考虑Topt的温度适应机制,建议使用模型默认值。

本研究受到国家自然科学基金委创新研究群体项目、国家重点研发计划项目、广东省科技厅、广州市科技局等项目的联合资助。相关研究成果近期发表在Geophysical Research Letters期刊。

论文信息:Zeng, J. (曾建强), Zhang, Y. (张艳利), Pang, W. (庞伟华), Ran, H. (冉浩汎), Guo, H. (郭昊), Lu, Y. (鲁钰婷), Song, W. (宋伟), and Wang, X.* (王新明), 2025. Heatwaves Suppress Isoprene Emission Optima in Subtropical Eucalyptus: Implications for Biogenic VOC Modeling under Extreme Thermal Events. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL114767.

论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL114767

图1. 湿季热浪期(September, a)、湿季非热浪期(June, b)和干季非热浪期(March, c)的异戊二烯温度响应曲线,及其和默认模型温度曲线(Topt = 313 K)的对比(d, e, f)

图2. 模型考虑温度适应机制预测的Topt和观测结果对比

图3. 极端热浪期间温度和光照的时间序列(a),及模拟的排放速率(线)和观测结果(点)对比(b)。紫色线为九月的实测温度曲线模拟结果;绿色为默认模型(不考虑温度适应机制)模拟结果;黄色为考虑温度适应机制的模拟结果

附件下载: